バルサルバ法(バルサルバ手技)とは

迷走神経刺激法の1つにバルサルバ法(バルサルバ手技)というものがあります。バルサルバ法(バルサルバ手技)とは、息ごらえなどで力ませることにより胸腔内圧を上昇させることで、最終的に迷走神経を刺激して、心拍数の低下や血圧低下をもたらす方法です。ちなみに、「バルサルバ」という言葉はイタリアの解剖学者の名前だそうです。

胸腔内圧が上昇すると、心臓に戻ってくる血液が減るから、血圧が低下して、心拍数は多くなりませんか?

実は、今の質問が、バルサルバ手技の理解に非常に大切なポイントなんです。

では、なぜ胸腔内圧が上昇すると最終的に心拍数が低下するのかを説明していきますね。

バルサルバ法(バルサルバ手技)が迷走神経刺激になる理由

上の質問でも指摘されたとおり、胸腔内圧が上昇すれば、血圧は低下し、心拍数は上昇します。では、バルサルバ法(バルサルバ手技)による胸腔内圧の上昇が迷走神経刺激を起こすという機序を理解していきましょう。

①胸腔内圧が上昇すると、静脈還流量(心臓に戻ってくる血液量)が減少し、心拍出量が低下します。その結果、血圧は低下し、その代償反応として交感神経刺激により心拍数は上昇し、血管収縮もおこります。

②その状態で、バルサルバ手技による息こらえを中止し、胸腔内圧の上昇を解除するとどうなるでしょう。胸腔内圧の上昇が解除されることにより、静脈還流量が突然上昇し、その結果、心拍出量が上昇し血圧も上昇します。

③ここで血圧が上昇することで、迷走神経刺激(副交感刺激)が起こり、血圧が低下し、心拍数も低下するのです。

- 胸腔内圧の上昇⇒静脈還流量の減少⇒血圧低下⇒交感神経刺激⇒心拍数の上昇、末梢血管の収縮

- 胸腔内圧上昇の解除⇒静脈還流量の上昇⇒心拍出量の上昇⇒血圧上昇

- 血圧上昇⇒迷走神経刺激⇒血圧低下、心拍数の低下(徐脈)

つまり、胸腔内圧上昇そのものが迷走神経刺激を起こすのではなく、胸腔内圧上昇の解除が迷走神経刺激を起こすのですね!

ということで、バルサルバ法(バルサルバ手技)が迷走神経刺激を起こすのではなく、その後のバルサルバ法(バルサルバ手技)の解除が迷走神経刺激を起こすことになるのです。ちなみに、バルサルバ手技とは胸腔内圧を上昇させるところまでの手技をいうのです。

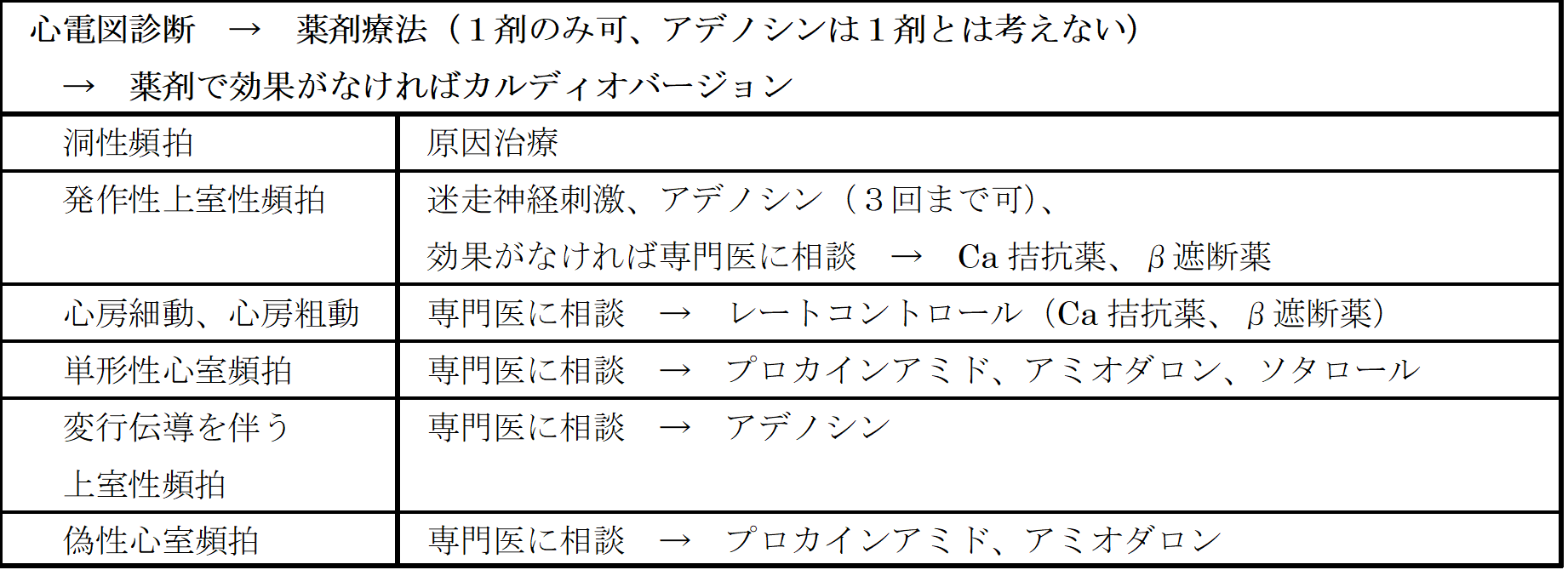

頻脈に対して、しばしばバルサルバ手技を行うこともありますので、是非、その機序も頭に入れておいてくださいね。

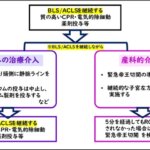

ちなみに頻拍全体に対する対応は、以下の記事で説明していますので、こちらも参考にしてみてください。

【関連記事】ACLSの要点整理 | カルディオバージョンと除細動の違い | 同期の有無やエネルギーの違いについても解説

理想的なバルサルバ法(バルサルバ手技)の方法とは

ここまで、バルサルバ法(バルサルバ手技)でなぜ徐脈と血圧低下が得られるのか、について説明しました。時々ある質問として、「息こらえはどの位の時間行ってもらえば良いのでしょうか。」というのがあります。理想的には我慢の限界まで患者さんに息をこらえてもらって、胸腔内圧を上げられるだけ上げて、一気に解除してもらう、ということになります。

しかし、このようなことは患者さんも理解しにくいですし、たとえ理解したとしても、理想的な状況まで行うことは患者さん自身のストレス(負荷)が強すぎます。それで、バルサルバ法(バルサルバ手技)の現実的な方法は「力いっぱい力んでもらって、限界に来たら一気に解除してください。」というと、多分力む時間は10~20秒で済みますので、患者さんにもわかりやすく現実的に行える方法だと思います。

このようにバルサルバ手技は患者さんの協力が必要ですが、患者さんの協力を必要としない迷走神経刺激法として「頸動脈洞マッサージ」という方法があります。こちらの方が患者さんにストレス(負荷)をかけないため、ある意味行いやすいとも言えます。

但し、「頸動脈洞マッサージ」は頸動脈分岐部をマッサージするため、脳梗塞(脳塞栓症)の危険がため、若い人(50歳未満)で動脈硬化症の危険因子(高血圧症、糖尿病、高脂血症など)がない人が適応となります。

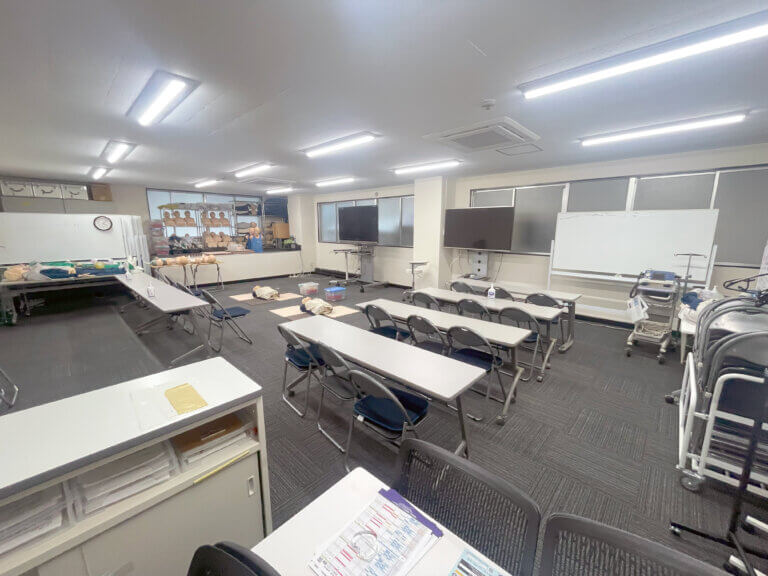

福岡(博多)・北九州・久留米・熊本・長崎などで、AHA公認のBLS・ACLS・ACLS-EP・PEARS・PALS・ハートセーバーAEDコースを開催。

福岡(博多)・北九州・久留米・熊本・長崎などで、AHA公認のBLS・ACLS・ACLS-EP・PEARS・PALS・ハートセーバーAEDコースを開催。