1、成人のBLSと小児・乳児のBLSの違い

成人に対するBLSについては他のページで解説したが、BLSの基本は成人のBLSである。

【関連記事】BLS | 成人のBLSアルゴリズム | 心肺停止・呼吸停止への対応について解説

小児・乳児に対するBLSは、基本である成人のBLSと違う点を把握すると理解しやすい。それぞれの違いを、BLSアルゴリズム、CPRの具体的手技、AED使用法に分けて説明する。

BLSの全体的な流れについては下記のページで解説しているので参考としてほしい。

【参考】BLS(一次救命処置)とは | BLSの手順とAHA(アメリカ心臓協会)公認のBLSコースについて解説

2、小児・乳児のBLSアルゴリズム

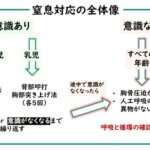

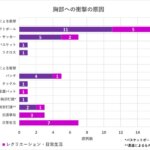

小児・乳児のBLSアルゴリズムは成人の場合と同様に、1)意識がない患者(反応がない患者)、2)急変または急変を疑った患者に行うアルゴリズムである。そして2つのステップから成り立ち、ステップ1が意識・呼吸・循環の確認による診断アルゴリズム、ステップ2が心肺停止と呼吸停止の治療アルゴリズムである(表13)。

ステップ1の意識・呼吸・循環の確認手順は成人の場合と同じであるが、評価手技は成人、小児、乳児で若干異なるためそれについては後述する。ところで、小児・乳児のBLSアルゴリズムが成人のBLSアルゴリズムと最も違うところは、心肺停止・呼吸停止の診断法にある。心肺停止・呼吸停止の診断はBLS総論で説明したとおり、心肺停止が「意識なし、呼吸なし、循環なし」、呼吸停止が「意識なし、呼吸なし、循環あり」である。勿論、成人についてはこの診断法どおりであるが、小児・乳児については若干異なり、準心肺停止状態という病態が追加される。

準心肺停止状態とは、脈拍数が60分以下で、且つ循環不良の徴候(チアノーゼ、末梢冷感など)がある場合を指し、循環はあるが循環不良(切迫状態)と判断し、心肺停止に準じた病態と診断する。成人と小児・乳児の心肺停止・呼吸停止の診断法の比較は表14のとおりである。

前述した準心肺停止状態の追加により、小児・乳児のステップ2は3つに場合分けされる。心肺停止の場合は質の高いCPRと適応があれば迅速な除細動(AED)を行う。準心肺停止状態の場合は心肺停止に準じて胸骨圧迫からCPRを行い、その後は2分毎に循環チェックを行う。もし、脈が触れない場合は心肺停止の診断となる。呼吸停止の場合は2~3秒に1回の人工呼吸(補助呼吸)を行い(表13)、2分ごとに循環チェックを行う。そして、心肺停止に至っていないかを確認する。

心肺停止の場合のCPRは、1人法では胸骨圧迫と人工呼吸を30:2で行い、2人法の場合は胸骨圧迫と人工呼吸を15:2で行う。質の高いCPRの基準にのっとり絶え間なく行わなければならない。また、適応があればAEDによる除細動も行う。尚、CPRの中止判定は成人の場合と同じである。

【表13】小児・乳児のBLSアルゴリズム

| ステップ1:意識・呼吸・循環の確認 |

| 1、意識の確認 意識がないことを確認(意識がないとは反応がないこと) |

| 2、意識がなければ救急対応システムへの通報 院外:「119番通報とAEDをお願いします。」 院内:「ハリーコールと救急カート・除細動器(またはAED)をお願いします。」 |

| 3、呼吸・循環の確認 呼吸の確認(呼吸がないことを確認、その時、気道確保の必要はなし、 呼吸がないとは、無呼吸または死戦期呼吸であることをいう 循環の確認(小児では頸動脈または大腿動脈、乳児では上腕動脈での確認) 循環がないとは、頸動脈が5秒以上10秒以内で触知できないこと 疑わしい場合は循環なしと判断して、この確認に10秒を超えてはいけない 呼吸と循環の確認は、熟練された救助者の場合は同時に行うことを推奨 |

| 4、診断 1)意識なし、呼吸なし、循環なし:心肺停止 2)意識なし、呼吸なし、脈拍数60回/分以下で循環不良の徴候あり:準心肺停止 3)意識なし、呼吸なし、脈拍数60回/分以下で循環不良の徴候なし または、脈拍数60回/分を超える:呼吸停止 ※循環不良の徴候とはチアノーゼや末梢冷感など |

| ステップ2-1:心肺停止時のアルゴリズム(質の高いCPRと迅速な除細動) 1、質の高いCPRの開始(胸骨圧迫→気道確保→呼吸:C→A→B) |

| ステップ2-2:準心肺停止状態時のアルゴリズム(質の高いCPR) 1、胸骨圧迫からCPRを行う |

| ステップ2-3:呼吸停止時のアルゴリズム(人工呼吸) 1、2~3秒に1回の人工呼吸(補助呼吸) |

【表14】成人と小児・乳児の心肺停止・呼吸停止の診断法の比較

| 1、成人 1)意識なし、呼吸なし、循環なし:心肺停止 2)意識なし、呼吸なし、循環あり:呼吸停止 |

| 2、小児・乳児 1)意識なし、呼吸なし、循環なし:心肺停止 2)意識なし、呼吸なし、脈拍数60回/分以下で循環不良の徴候あり:準心肺停止状態 3)意識なし、呼吸なし、脈拍数60回/分以下で循環不良の徴候なし または、脈拍数60回/分を超える:呼吸停止 ※循環不良の徴候とはチアノーゼや末梢冷感など |

ガイドライン2020で、成人・乳児ともに人工呼吸、補助呼吸に関する記載が変更されました。小児・乳児に関する変更は以下の通りとなります。

G-2020:2~3秒に1回(1分間に20-30回)

G-2015:3~5秒に1回

なお、ガイドライン2020のBLSのおける変更点に関しては、以下の記事で詳しく解説しているので、是非参考にしてください。

【関連記事】AHAガイドライン2020 BLSの主要な変更点

3、CPR手技の違い

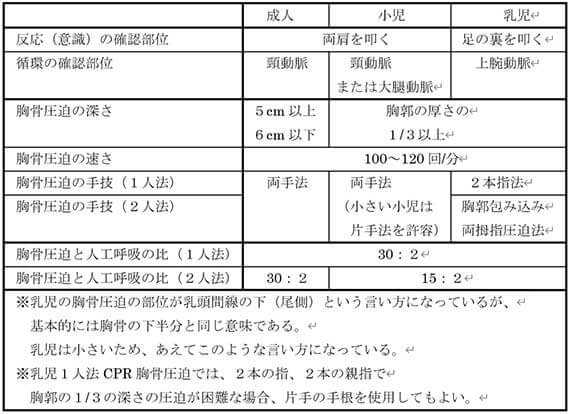

まず、小児・乳児に対する質の高いCPRについて再度提示する(表15)。そして、成人と小児・乳児でのCPR手技の比較まとめをしたものが表16である。BLSアルゴリズムの個々の手技について順番に説明していく。

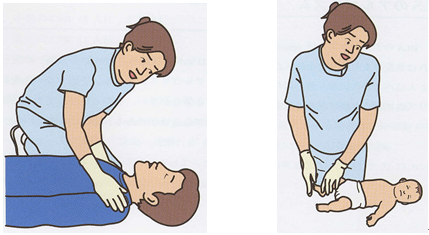

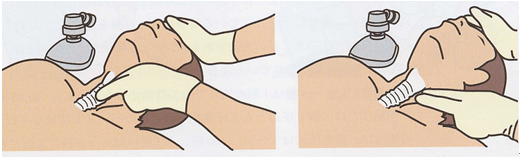

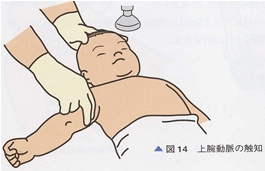

意識(反応)の確認は、小児では成人の場合と同様に両肩をたたいて確認する(図17)が、乳児では足の裏をたたいて確認する(図18)。循環確認は、小児では頸動脈または大腿動脈触知(図19)を行うが、乳児では上腕動脈触知(図20)を行う。乳児の循環確認を上腕動脈でする理由は、乳児は首の発達が未熟なため頸動脈での循環確認ができないためである。循環の確認は小児・乳児とも成人と同様に5秒以上10秒以内で行い、決して10秒を超えてはいけない。もし、10秒しても評価不能な場合は循環なしと判定する。

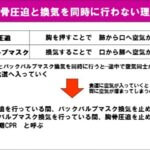

胸骨圧迫の深さは、成人では5cm以上6cm以下であるが、小児・乳児では胸郭の深さの1/3以上である。具体的には小児では5cm以上、乳児では4cm以上になる。胸骨圧迫の部位は、胸骨中央下半分である。ただ、乳児では乳頭間線の下(尾側)という言い方がされているが、基本的には胸骨の下半分と同じ意味である。乳児は体が小さいため、あえてこのような言い方になっている。そして剣状突起を押してはいけない。

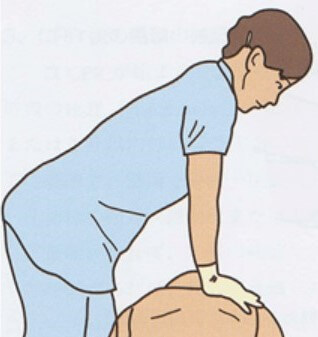

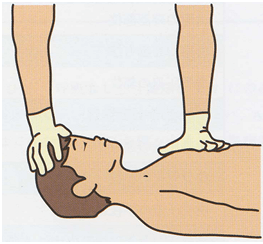

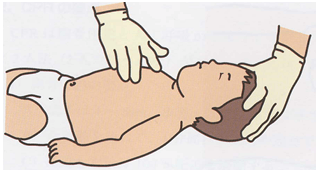

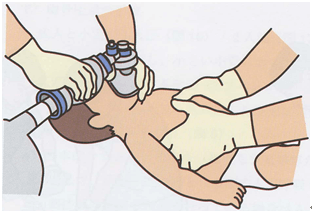

胸骨圧迫の手技は、小児では基本的には両手法であるが小さい小児では片手法(図21)も許容している。乳児では、CPR1人法では2本指法(2フィンガーテクニック)(図22)、CPR2人法では胸郭包み込み両拇指圧迫法(図23)となる。

CPRの胸骨圧迫と人工呼吸比は、成人では1人法でも2人法でも30:2であるが、小児・乳児では、1人法は30:2、2人法では15:2となる。CPR2人法の場合は一人が胸骨圧迫、もう一人が人工呼吸を担当する。CPR2人法では10サイクルまたは2分毎に交代し、交代は5秒以内である。尚、人工呼吸の場合にフェイスシールドまたは口対口を使う場合、成人・小児では口対口であるが、乳児では口対口鼻となる。これは、乳児の顔面は小さく、救助者の口と傷病者(乳児)の口鼻が同じ大きさとなるためである。

【表15】小児・乳児への質の高いCPR

| 1、胸骨圧迫を100~120回/分の速さ、胸郭の厚さの1/3以上の深さで行う。 (深さは通常、小児では5cm以上、乳児では4cm以上になる) |

| 2、圧迫した胸骨を毎回100%戻し、戻したことを確認する。 |

| 3、胸骨圧迫の中断は10秒以内とする。 |

| 4、過換気を避ける。 |

【表16】成人と小児・乳児のCPR比較まとめ

(成人と同様)

【図19】小児での循環確認:頸動脈の触知(成人と同様)

【図20】乳児での循環確認:上腕動脈の触知

【図21】胸骨圧迫の片手法(小さい小児に許容)

【図22】乳児のCPR1人法での胸骨圧迫(2本指法:2フィンガーテクニック)

【図23】乳児のCPR2人法での胸骨圧迫(胸郭包み込み両拇指圧迫法)

ガイドライン2020で、乳児1人法のCPRの手技について、若干の変更が加えられました。従来のガイドライン2015では、1人法の手技としては2本指法を実施するという記載のみでしたが、ガイドライン2020では、2本の指もしくは2本の親指で胸郭の1/3の深さの圧迫が困難な場合は片手の手根を使用してもよい、という記述が加わっています。

4、AEDの使用法

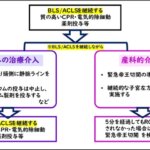

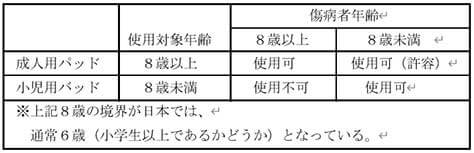

AEDを使用する場合は、年齢によりパッドを変えるか、年齢別キー操作が必要になる。これは、年齢によりAEDのエネルギーを変更するためである。全年齢でAEDの適応があるが、8歳以上と8歳未満ではショックのエネルギーが違ってくる。8歳以上では成人用パッドで操作し、8歳未満では小児用パッドで操作する。8歳以上に対して小児用パッドでの操作は禁忌である。また、8歳未満に対して成人用パッドでの操作は許容されている。この理由は、必要エネルギーより高いエネルギーは許容されるが、必要エネルギーより低いエネルギーは許容されないためである。これらをまとめたものが表17である。

【参考】成人と小児の急変対応の違いと小児に対するAEDの使用について

【表17】年齢別AEDの使用法

福岡(博多)・北九州・久留米・熊本・長崎などで、AHA公認のBLS・ACLS・ACLS-EP・PEARS・PALS・ハートセーバーAEDコースを開催。

福岡(博多)・北九州・久留米・熊本・長崎などで、AHA公認のBLS・ACLS・ACLS-EP・PEARS・PALS・ハートセーバーAEDコースを開催。